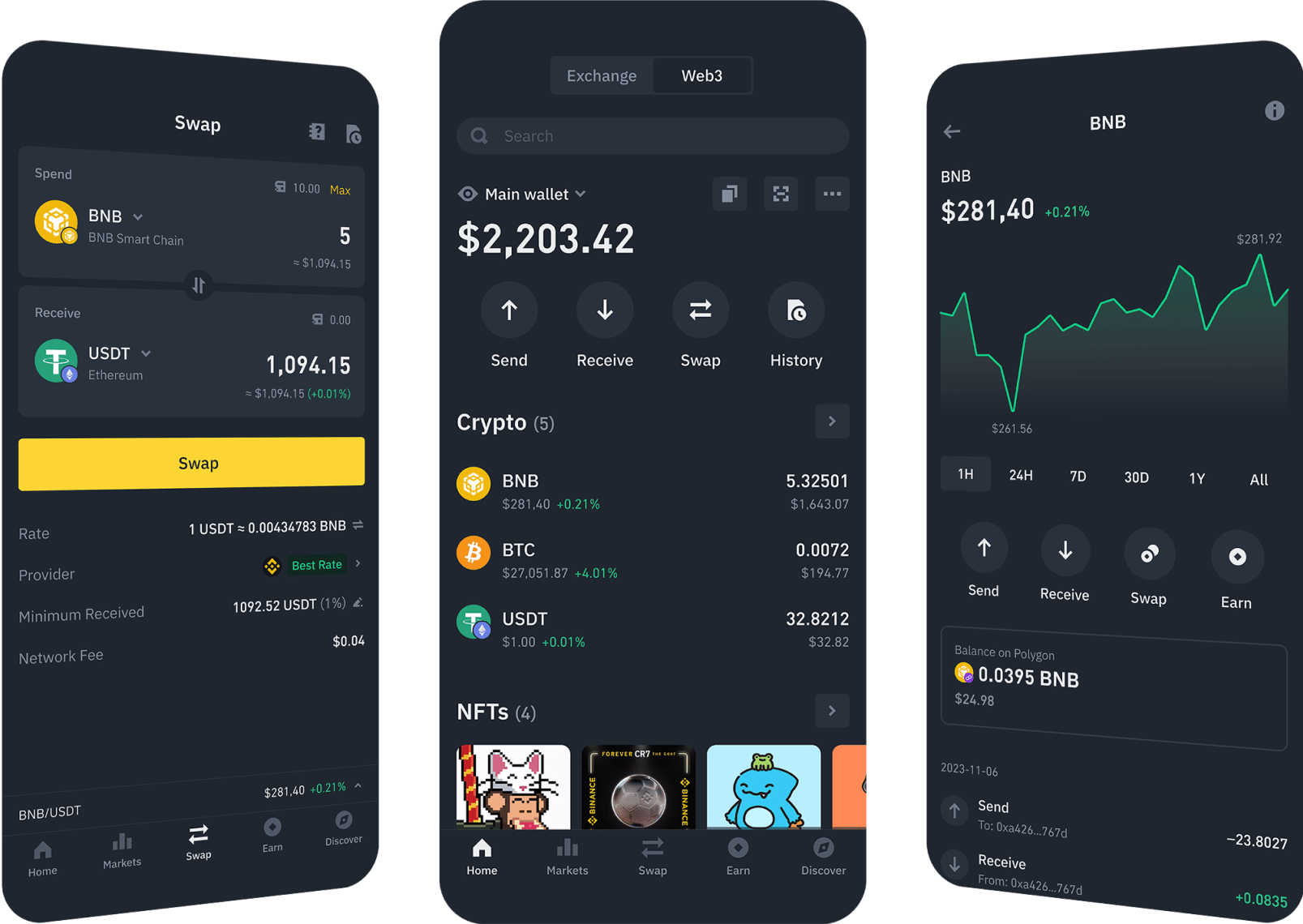

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

在加密货币市场中,EOS 以其独特的区块链架构和生态愿景备受关注,而其 21 亿的总量设定并非偶然,而是源于项目初期的设计理念、生态发展需求以及对市场规律的考量,背后蕴含着多重逻辑。

从技术与生态定位来看,EOS 旨在打造一个支持大规模商业应用的区块链平台,目标是成为 “区块链上的操作系统”,承载海量 DApp(去中心化应用)和用户。相较于比特币 2100 万的总量,EOS 21 亿的总量显然更贴合其生态扩张需求。大规模的代币总量可以降低单位代币的价格门槛,便于普通用户参与生态建设 —— 例如,用户持有少量 EOS 即可参与节点投票、资源抵押等生态活动,这与 EOS 强调的 “去中心化治理” 和 “普惠性” 理念相契合。同时,充足的代币供应能为生态内的激励机制提供灵活空间,项目方可以通过代币奖励吸引开发者入驻、用户活跃,加速生态繁荣。

从代币分配机制来看,21 亿的总量设计与 EOS 的发行模式紧密相关。EOS 在 2017 年通过长达一年的 ICO(首次代币发行)完成代币分发,总量 21 亿中,90% 用于公开销售,10% 分配给项目团队与早期投资者。这种分阶段、大规模的发行策略需要足够的代币总量作为支撑:一方面,长期 ICO 需要持续释放代币以满足市场认购需求;另一方面,预留部分代币给团队和投资者,既能保障项目开发的资金支持,也能通过锁仓机制(如团队代币分四年线性释放)维持市场稳定,避免短期抛压冲击价格。

与其他主流币种的对比也能揭示 EOS 总量设定的逻辑。以太坊作为智能合约平台的代表,总量无上限(每年增发约 1800 万),而 EOS 选择 21 亿的固定总量,既避免了无上限增发可能导致的通胀风险,又比比特币等 “通缩型” 代币更具灵活性。这种 “中间路线” 的总量设计,平衡了代币的稀缺性与生态流通性 ——21 亿的总量既能通过市场供需形成合理价格,又不会因总量过少导致流通性不足,影响用户参与和应用落地。

此外,EOS 的总量设定还考虑了市场认知与用户接受度。在 2017 年 ICO 热潮中,主流加密货币的总量普遍在亿级或十亿级(如瑞波币总量 1000 亿),21 亿的总量处于市场认知的合理区间,既不会因总量过大让投资者担忧稀释风险,也不会因总量过小限制生态扩张。同时,固定总量的设定能增强市场对 EOS 价值的预期,与比特币的 “通缩叙事” 形成呼应,让投资者相信长期持有可能获得生态成长带来的增值收益。

值得注意的是,EOS 的 21 亿总量是 “固定供应”,不存在像以太坊那样的持续增发机制,代币流通量会通过每年 1% 的通胀逐步释放,直至全部进入市场。这种 “总量固定 + 缓慢释放” 的模式,既保障了生态发展的代币需求,又通过控制通胀率维持了代币的稀缺性,是项目方在生态扩张与价值稳定之间找到的平衡点。

综上,EOS 总量设定为 21 亿,是技术定位、生态需求、发行模式与市场规律共同作用的结果。这一数字既支撑了其 “区块链操作系统” 的宏大愿景,也为代币的流通、分配和价值稳定奠定了基础,成为 EOS 生态发展的重要基石。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。